アサイーは「抗酸化・抗炎症」がキーワードの人気食材です。

とはいえ、潰瘍性大腸炎(UC)では“健康によさそう”がそのまま“自分の腸にもやさしい”を意味するとは限りません。

大切なのは、自分の病勢(増悪期/寛解期)と食べ方をセットで考えること。

今回はアサイーの特性を踏まえながら、増悪期と寛解期でどう変えるかを実践的にまとめました。潰瘍性大腸炎患者がアサイーを食べることの落とし穴、状態別のガイド、サプリ選びの注意、腎結石・薬との相互作用、FAQなどを解説していければと思います!

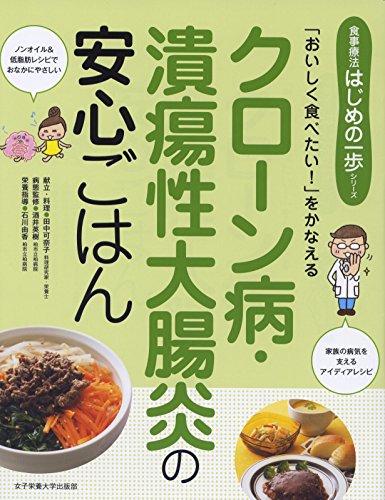

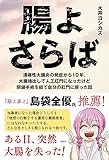

潰瘍性大腸炎にアサイーは効くのか?ずばり現段階の結論は

アサイーにはポリフェノール(アントシアニン、プロアントシアニジンなど)やオレイン酸が含まれ、抗酸化・抗炎症を示す研究や記事はたくさんあるけれども、潰瘍性大腸炎やクローン病の持病を持つ方への決定的な臨床エビデンスはまだ少なそう。

潰瘍性大腸炎やクローン病のUC患者の状態の再燃期・増悪期は基本的に避けるのが無難かもしれません。どうしてもアサイーを摂るなら、量を極少量にし、よく攪拌して滑らかに、トッピングは低繊維・低糖で最小限にするのがよさそうです。

大腸炎の寛解期はアサイーを小さく試し、トッピングで繊維・糖・脂質を調整してみましょう。アサイーを摂取したあとの体の反応を必ず記録し、合わなければすぐにやめましょう。

アサイーって何が良いの?──成分と“抗炎症ポテンシャル”の要点

主な成分のポイント

アントシアニン/プロアントシアニジン:ポリフェノールの一種で、活性酸素が減ったり炎症の抑制に効果的と言われています。

加工した状態でも、ある程度の抗酸化作用が残りやすいです。

オレイン酸:オリーブ油にも多い一価不飽和脂肪酸。飽和脂肪酸に比べて炎症性の影響が小さいとされる文脈で語られることが多い。

食物繊維:可溶性・不溶性が混在。摂り方次第で腸にやさしくも厳しくもなり得ます。

エビデンスとして現時点ではアサイーはまだ「有望ではあるが、IBD(潰瘍性大腸炎・クローン病)患者に対する確証は限定的」というフェーズにあります。

アサイーボウルの落とし穴──“健康っぽい”が潰瘍性大腸炎にNGな構成

アサイー自体は比較的シンプルでも、アサイーボウルという完成形になると一気に腸への負担が増すことがあります。典型的なNG例を整理します。

よくあるNG要素

- 大量のグラノーラ:不溶性繊維が多く、ナッツや種子由来の硬い粒が混じり、物理的刺激や消化負荷になりやすい。

- 甘味料のかけすぎ(蜂蜜・シロップ):高糖は浸透圧負荷を通じて下痢や腹部症状を誘発しやすい。

- ベリー類どっさり:皮・種が多く、不溶性繊維と機械的刺激が増える。寛解期なら量と形状(よく潰す)を管理。

- ピーナッツバターの厚塗り:脂質リッチで量次第では消化に重い。

- 加糖ピューレの使用:無糖と比べて糖負荷が大きく、全体の“やさしさ”を損ないやすい。

これらのアサイーボウルは、アサイー単体では健康に効果的でも色々なトッピングが潰瘍性大腸炎に優しくないことが多いので注意です。

製品選びの基本

無糖ピューレを選ぶ:原材料がアサイーと少量の酸化防止剤程度に留まるものを選ぶことが大事です。

成分表示をしっかり確認して選ぶ:炭水化物量、食物繊維、脂質、砂糖の有無などを製品の裏面などにある成分表示表を見る癖を付けましょう。

スムージーパック系は特に要チェックです!他果物・甘味料・濃縮果汁が混ざっていないかをしっかり確認するようにしましょう。

活動期・寛解期で変えるアサイーの食べ方ガイド

クローン病や潰瘍性大腸炎の活動期(増悪期)

やはり原則はアサイーを食べることは避けましょう。

腸粘膜が敏感な時期は、繊維・脂質・糖の負荷、そして“粒”の刺激が悪化要因になり得ます。

それでも摂りたい場合の最低ラインとして、、

| アサイーの量 | 無糖ピューレ50–80gまで。 |

|---|---|

| 形状 | しっかりブレンドして滑らかにし、氷や固形トッピングは避ける。 |

| 一緒に混ぜる | プレーンヨーグルトや無調整豆乳を少量だけ。 |

| 禁忌寄り | 生のグラノーラ、ナッツ、種子、皮の多い果実、糖たっぷりの蜂蜜・シロップ。 |

| 頻度 | 毎日連投は避け、試す日は1日おき程度に。 |

を守ってアサイーの習慣を継続してみてはいかがでしょうか?

クローン病や潰瘍性大腸炎の寛解期

また、逆に体の調子が良く潰瘍性大腸炎としては寛解期にあると感じた場合のアサイーの食事習慣の例を記載しておきます。

| スタートの目安 | 無糖ピューレ100–150g。 |

|---|---|

| 一緒に混ぜる | 熟したバナナの薄切り少量(皮・種がなく、崩れやすい) |

| トッピング | プレーンヨーグルト大さじ1–2 きめ細かいオート粉(オートミールを粉砕)や米フレーク小さじ1–2 |

| 糖 | 加糖ピューレ・シロップは避け、果糖負荷が強くならない量で。 |

| 脂質 | ピーナッツバター等は小さじ1など極少量からテスト。 |

アサイーボウルのトッピング置き換えの例

何度も言いますが、アサイー自体は潰瘍性大腸炎やクローン病の炎症に対するエビデンスは浅いものの食品の成分としてはシンプルではあるため、そこまで腸への負担は大きくありません。

アサイーボウルなど色々フルーツを足したりトッピングをすることが余計に腸への負担を増やしている場合があるので、以下のように食材の置き換えが出来るようになれば長くアサイー生活を楽しめるかもしれませんね!

| × 生グラノーラ山盛り | → ○ 細挽きオート粉を小さじ1 |

|---|---|

| × ベリー類どっさり | → ○ ブルーベリーをよく潰して小さじ1–2 |

| × 蜂蜜どばっと | → ○ 熟バナナの薄切り数枚で甘み補完 |

| × 厚塗りピーナッツバター | → ○ 小さじ1から反応を確認 |

アサイーのサプリより“まず食品”をすすめる理由

まずひとつの理由に、成分の含有量にばらつきがあります。アサイー由来サプリは商品間のポリフェノール量にばらつきが大きく、食品より低含有のケースも珍しくありません。

また”食品マトリックス効果”と呼ばれる「食物繊維・脂質・タンパク質との組み合わせ」がアサイーのサプリより食品のほうが体への吸収や代謝が効果的でポリフェノールなどアサイー丸ごとの食品から食べる方が“体感と安全性の両立”を図りやすいでしょう。

最後の理由として高価なアサイーサプリに頼り続けるより、無糖ピューレを定量で取り入れて実地評価した方がコスト的にも抑えられて継続しやすいです。

例外としては「どうしても食品が合わない」「購入できない」場合は、成分表示が明確で第三者検査を受けるアサイーのサプリ製品を少量から試すことをお勧めします。

注意ポイント──腎結石・オキサレート・薬との相互作用

腎結石(特にシュウ酸カルシウム結石)のがある場合は水分摂取を十分におこないましょう。尿の量を多くして結晶化リスクを下げることを忘れずに。

乳製品やカルシウム強化飲料と同時に少量でも摂れば、腸内でシュウ酸と結合し吸収を抑えやすいです。

また味がどうしても美味しく口にあった場合でも「大量・連日・長期」は避けて、寛解でも量と頻度をコントロールするようにしましょう。

薬や他サプリとのタイミング

鉄剤:ポリフェノールは鉄吸収を妨げる可能性があるため、鉄剤とは時間をずらす(2時間以上)。

制酸薬・一部サプリ:消化管内pHの変化や粘膜刺激性が絡む場合があるため、新規に取り入れるときは1つずつ始めて反応を見る。

あくまで主治医や薬剤師とも相談して安全で健康的なアサイー生活を楽しんでください。

よくある質問(FAQ)

A:基本はやめておきましょう。どうしてもなら、無糖ピューレ50–80gをよく攪拌して完全に滑らかにする。アサイーのトッピングはヨーグルト小さじ1程度までにする。

A:寛解が安定し、量(100–150g)・トッピング・タイミングを管理でき、週4~5回程度から様子を見ましょう。オフ日を作り他メニューとのローテーションで腸を休ませる。

A:寛解向けには熟した薄切りバナナを少し、もしくはプレーンヨーグルト大さじ1~2杯、細挽きオート粉小さじ1~2杯。

色味が欲しい場合はよく潰したブルーベリーを小さじ1~2杯。ナッツ・種子は粉砕して小さじ1ぐらいから始めてみましょう。

A:無糖かつ原材料がシンプル、砂糖不使用がベター。炭水化物・食物繊維・脂質の表示も確認しましょう。加糖ピューレや濃縮果汁入りはできるだけ避けたほうが良いでしょう。

A:寛解期で問題なければホエイやソイを小さじ1~2杯ならOK。人工甘味料の有無や消化耐性は個人差があるので一度に複数の変更をせずベーシックから始める。

A:朝食または運動後が無難。夜遅い時間に糖や繊維を入れると、睡眠中の不快感につながる場合があります。

アサイーは有望な栄養特性を持ちますが、UCにおいては食べ方設計がすべて。

増悪期は原則避ける。やむを得ず摂るなら極少量・滑らか・低繊維・低糖で、反応を見て即判断。

寛解期は小さく試して、量・トッピング・攪拌の滑らかさ・頻度を調整。1週間プロトコルで自己評価を可視化。

合わなければ撤退し、他の朝食メニューとローテーション。合うなら“ほどほど”で継続。

免責

本記事は医療アドバイスを目的とするものではありません。治療内容や食事の大きな変更は、必ず主治医・管理栄養士とご相談ください。増悪期の新規食材トライは原則として推奨されません。