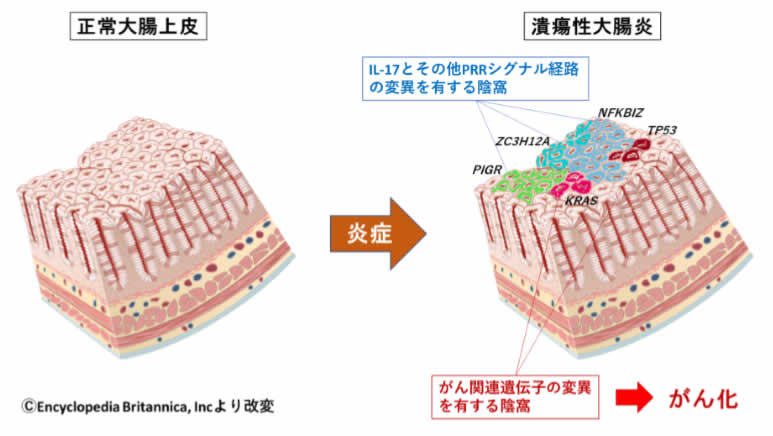

長期にわたり潰瘍性大腸炎にかかっている人の大腸の上皮(壁面の粘膜)は遺伝子変異が起こりがんになりやすい性質へと変わっていくことが京都大学の研究でわかりました。

(実際に潰瘍性大腸炎の長期罹患によって大腸がんの発症率は20%にまで上がってしまうそうです)。

また、遺伝子変異があれば大腸がんが起こるというわけではなく、遺伝子変異のタイプによってはほとんどがんにならないこともわかりました。

以下に研究の内容について紹介したいと思います。

慢性的に潰瘍性大腸炎にかかっている人の遺伝子を徹底解析

今から紹介するのは2019年12月20日に京都大学大学院医学研究科・腫瘍生物学講座の小川誠司教授らが行い、公表した「潰瘍性大腸炎による上皮再構築メカニズムと発がんとの関係を解明―IL-17シグナル経路に変異を獲得した上皮細胞は発がん過程で陰性に選択される―」で詳しく示されたメカニズムです。

この研究では長期の潰瘍性大腸炎にかかっていて慢性的に大腸粘膜に炎症を起こしている人で大腸がんを発症してしまった人の遺伝子を徹底的に解析しました。

その一方で長期の潰瘍性大腸炎にかかっていても大腸がんにかかっていない人の遺伝子も詳しく解析しました。

その結果、潰瘍性大腸炎の長期罹患患者の大腸上皮は、多くの細胞で遺伝子変異が起こり、直腸部では50~80%の面積で遺伝子変異のある細胞に置き換わってしまうことがわかりました。

また、大腸がんにかからない遺伝子変異のタイプがあり、遺伝子変異があれば大腸がんが起こるわけではないこともわかりました。

「潰瘍性大腸炎による上皮再構築メカニズムと発がんとの関係を解明 -IL-17シグナル経路に変異を獲得した上皮細胞は発がん過程で陰性に選択される-」 (2019年12月20日京都大学医学部 小川誠司 医学研究科教授ほか)

大腸がんになりやすい遺伝子変異となりにくい遺伝子変異がある!?

この研究でわかったことをもう少し具体的について言うと、

潰瘍性大腸炎の長期罹患によって、「KRAS」という遺伝子(これはがん関連遺伝子として有名な遺伝子です)に変異が起こった場合、細胞ががん化しやすいのですが、「NFKBIZ」や「ZC3H12A」という遺伝子に変異が起こったとしてもがんにほとんどならず、むしろがん細胞の増殖を抑える作用を持っているとのことです。

そして、「NFKBIZ」や「ZC3H12A」という遺伝子は、脳から大腸細胞へ伝達される「IL-17」という信号に反応するタイプの遺伝子であるということです。

誰でも大腸の遺伝子変異は増えていく

京都大学の研究では大腸の遺伝子変異は加齢によって誰にでも起こる現象であること、また、潰瘍性大腸炎になると遺伝子変異が起こる速度がそうでない人と比べて3倍程度多くなることを確認しています。

誰しも年月とともに大腸の遺伝子変異は増えていくのです。そしてがんにかかるリスクも増えていくのです。

国立がん研究センターが公開している最新の統計調査によると、大腸がんがみつかる人が1年間で約13万人いるそうです。

また同調査では男性の10人に1人、女性の13人に1人は人生上でやがて大腸がんにかかるそうです。

大腸がんは今、日本でもっとも多く見られるがんなのです。

潰瘍性大腸炎であろうとなかろうと大腸は年月とともに変質し、がんに直結しやすい臓器であるということを認識しておく必要があります。

「2019年10月最新がん統計」(国立がん研究センターより)

ゲノム医療は大腸がんの発生リスクを抑えてくれるか?

NFKBIZやZC3H12Aなどの遺伝子に変異が起こるとかえって大腸がんにかかりにくくなるという研究成果は、今後の大腸がんの治療に大いに役立つ可能性があるのではないかと京都大学では展望しています。

現在、日本では厚生労働省が旗振り役となって、今回紹介したようながん治療に遺伝子解析技術を応用していくゲノム医療を推進しています。

この背景として、2016年から始まった「全国がん登録制度」があります。

これにより、がん患者の詳細なデータがビックデータとして集積され、日本国内の医療・研究機関が、がんにかかるメカニズムやがんとさまざまな疾患との関連性などについて研究・解析できる基盤が整備されてきたのです。

がんは遺伝子の病気とも言われます。

ビッグデータの情報にゲノム医療が切り込んでいくことによって、謎に包まれていたがんのヴェールは一枚一枚、着実に剥がされてきているのです。